《写真短歌》四長、グスタフ・クリムトの生涯を語る(下)。

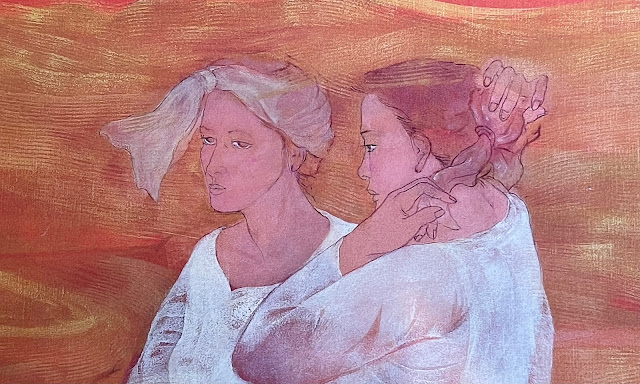

いよいよ、クリムトは晩年と言うか最盛期(色々な意味で)を迎える。日本人のクリムトに対するイメージは殆どこの時期の彼の作品、生き様により形成されている。クリムトはウィーン大学の天井画事件の後、国家との関係を一切絶つ。そして美術界での立ち位置についても古典主義派・伝統主義派との完全に決別し、分離派と結成し、そのリーダーを務める。 ウィーン分離派会館の壁画「ベートーヴェンフリーズ」 しかし、その分離派さえも、派閥争いに嫌気が差し数年で脱退してしまう。その後は、敢えて世間的な付き合いを放棄して、自らの感情の赴くまま自由を謳歌した。 クリムトの日常の服、正に全く束縛されていない(笑い)。 クリムトは自宅で、最盛期(?)は15人もの女性(裸婦)モデルと暮らし、非摘出子(生涯未婚を通す)の多く確認されている。そうした環境の中で彼は極めて旺盛な創作活動を続ける。(「黄金の騎士」「アデーレ」「接吻」等々代表作は、この時期に制作された。) 後輩の無頼派エゴン・シーレも、この頃クリムト宅を頻繁に訪れている筈だが、「流石にクリムト先輩には敵わない。三角関係に悩む自分は、なんて小さいのだろう。」って思ったんじゃないかな、、短歌も出来た。 しかし、そのクリムトにも最後のときが近づく、下の作品は、彼がスペイン風邪で亡くなる3年前に描いたものだ。この頃はめっきりと作品数も減っている。タイトルは「生と死」、恐らく右側に寄り添い、抱き合って固まっているのは、彼を中心とし、一緒に暮らす家族?たちだ。左側の骸骨はズバリ死神に違いない。強かにウィーンの世紀末を謳歌したクリムトも死の恐怖からは逃れられなかったのか?それともその最後の日々の中で、近づく死さえも美術に昇華させようとして足掻いていたのか?興味は尽きない。でも、晩年の彼の暮らしの記録は残されていない、、、想像するしかない。そこがクリムトらしい。