《写真漢詩・短歌》四長、エゴン・シーレを「世紀末と寝た画家」と表す。

「世紀末」と聞いて何を思い浮かべるかは人それぞれだが、私は20世紀末の日本を席巻したヘビメタ・バンド「聖飢魔II」を思う。音楽を媒介として悪魔教を布教することを目標としていたようであるが、1999年12月31日23時59分59秒に「地球征服を完了した」と宣言し解散した。(その後も、定期的に復活しているみたいだ。)

悪魔教に征服されたが、私の記憶では、日本の20世紀末は比較的平和だった。私自身はシステムの2000年問題でドキドキして迎えたが、ノストラダムスの大予言も外れ、穏やかな21世紀の幕開けであった気がする。

でも19世紀末のヨーロッパは少し雰囲気が違ったようだ。世紀末イコール世の終わりと捉え懐疑的・退廃的・病的な思潮の傾向が一気に強まり、その傾向は20世紀の初頭まで続くことになる。そしてその時代、中欧の中心都市ウィーンで、時代の空気を纏い、性と死というそれまでの美術界でタブーであったテーマを直感的に描いた画家が登場した。エゴン・シーレである。

|

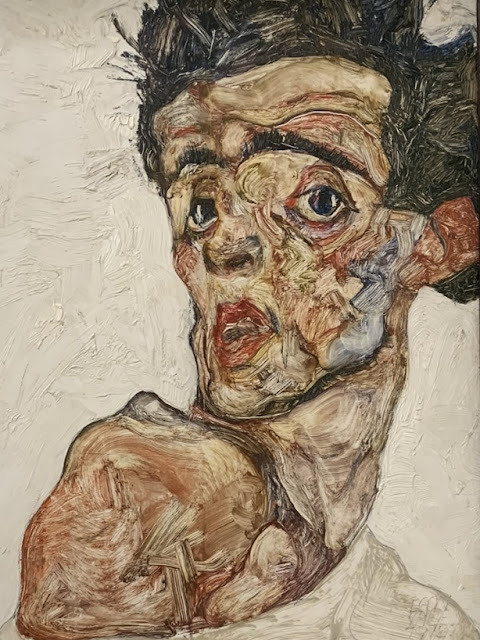

| エゴン・シーレのポートレート、ハンサムでモテそうだ。そして当たり前だが自画像と似ている。 |

エゴン・シーレが、もし現代の日本に生きていたら、彼の私生活・創作活動からして、ひょっとすると逮捕されていると思う。少なくとも文春砲や新潮砲の餌食であったろうし、ネットで大炎上を続けたに違いない。私生活に於いては、彼自身は「ミューズを求め続けた結果の女遍歴」と言うかもしれないが、反倫理的で不倫そのものだ。創作物も見る人によっては多くの作品が卑猥そのものだ。(実際今でも、彼の絵画をTwitterでアップしたら、その半分くらいは、センシティブな映像として画像が消されると思う。)

そんな彼が、100年前のキリスト教の倫理観が支配的であったウィーンで認められ、人気画家となっていった。それは、3つの理由があったと思う。先ず何と言っても、先輩グスタフ・クリムトに可愛がられたことが挙げられる。次に勿論、彼の画力だ。前にブログ(リンク)で書いたが、彼の描いた人物の強すぎる目力と極端に身を拗らせたポーズは、その絵を見ている人を、男女を問わず惑わせ、惹きつけずにはおかない。そして最後に、その時代、世紀末のウィーンの街のムードも大きく彼に味方したと思う。「時代と寝た女」と言う表現をよくその時代、一世を風靡した大女性歌手や大女優に使うが、エゴン・シーレを表するには「世紀末という時代と寝た画家」と言う表現が最も相応しい。

※参照