《写真短歌》四長、グスタフ・クリムトの生涯を語る(中)。

昨日に続き「四長が語るグスタフ・クリムトの生涯」の中編だ。前編ではクリムトの順風満帆の前半生が、転機を迎えるところまで書いた。今日はその転機となった「ウィーン大学講堂の天井画」について語りたい。

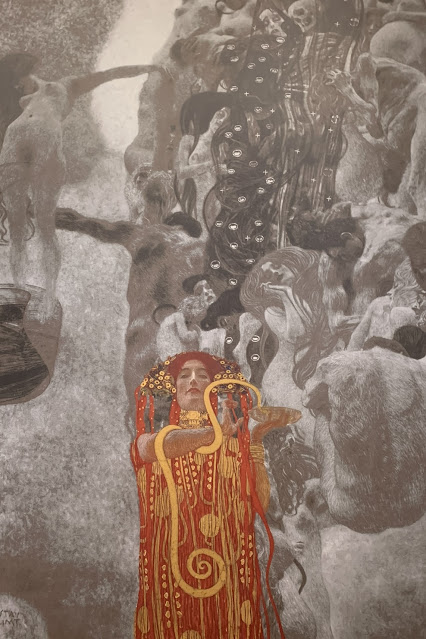

クリムトは1894年、国立ウィーン大学から大学講堂の天井画を依頼され、7年間をかけ描き上げる。しかし、この制作過程で大学から大バッシングを受ける。大学側は人間の知性の勝利を歌い上げるような作品を期待していたようであるが、制作の過程で徐々に明らかになるクリムトの絵は、知性の優位性どころか、それを真っ向から否定し、「ポルノチック」で「変態的過剰表現」で描かれていると言うのだ。実際はどうだろうか?順に見て行こう。

「哲学」「医学」「法学」の3つのテーマを描いた絵は、3枚ともナチスによって焼かれたとされており、今は写真と下絵しか残されていない。私はウィーンで、その写真を結構大きなパネルで見ることが出来た。天井画のイメージが湧いた。

|

| 医学 |

|

| 哲学 |

|

| 法学 |

現代に生きる私の眼には、先ず「医学」は背景の病気に悩む人たちを、前に立つ女神が医術を尽くして救おうとしている様に見える。次の「哲学」は真理を求めて考え悩み抜く人たちを、後ろにぼんやりと見える大きな神のような影が、しっかりと見守っている様にも見える。現代なら二つとも十分アリだと思う。それに比して「法学」は辛い、(私は法学部出身だ。)何かタコの様な軟体動物が、罪人を絡め取り処刑をしている様だ。これはかなり辛い。でも、でもだ。よーく見ていると別の考えも湧いてきた。軟体動物を取り囲む三人の女性が裁判官や検察官や弁護士といった法曹たちと思えば如何だろう。三人が事件を法律に照らして冷静に考えていると見れば、アリだと思う。だんだんアリと思えてきた。そう現代なら絶対アリなのだ。

そもそも、現実の人間社会に於いては、医学も法学も、哲学だってドロドロしたものだ。その中で、学生も大いに考え・悩み、真実を見つけて行くしか無いのだ。クリムトもそれが言いたくて、これを描いたのだろう。

でも、当時の大学の教員たちに理解出来なかった。彼らは猛然と抗議し、クリムトに約束していた大学の美術アカデミー教授就任オファーも反故にした。帝国議会もこれに従い、クリムトに「猥褻物陳列罪」を適用すべきとの意見も出た。クリムトは失意の中、「検閲はもうたくさんだ。今後、国家の支援は一切受けない」と述べ、絵を引き取り、その後国の仕事から一切、手を引いたと言われている。

しかし本当に「失意」の中だったのだろうか。私には疑問が残る。時、正に世紀末だ。クリムトは、もう公職やら勲章やら名誉はいらない、もっと自由に生きたい、と思っていたのだと思う。それでクリムトの側から、敢えて大学側が受け入れないことが分かっていたこの3作を制作したのではと思う。勿論、後世には、この3作が絶賛されることは十分承知の上で、、、クリムトは結構、周到で強かだ。(ナチスに焼かれることまではさすがに予測できなかったが、、、)

後編では、国関係の仕事から退いた後の、正にやりたい放題のクリムトのその後をお話ししたい。