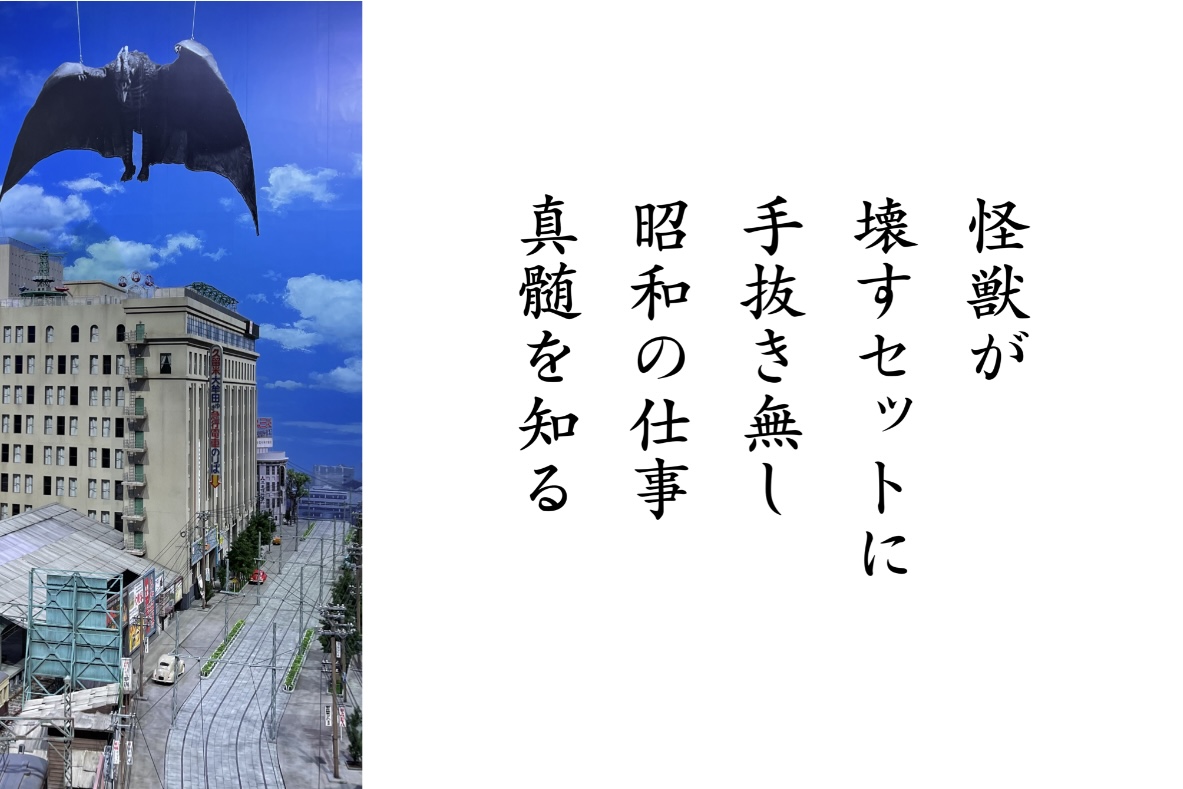

《写真短歌》四長、MOTで昭和の仕事の真髄に迫る。『特撮美術監督 井上泰幸展』

昨年、東京都現代美術館(※リンク)で開催された「生誕100年 特撮美術監督 井上泰幸展」のメイン展示「空の大怪獣ラドン」のミニチュアセットである。この後、ラドンの壊す1956年の福岡の街、西鉄福岡駅周辺である。

何故1956年と特定できるかと言えば、答えは画像の中にある。上の写真左下の黒い映画看板に注目頂きたい。拡大すると映画のタイトル「女囚と共に」とある。1956年の東宝映画!これで特定出来た。それにしても驚きの精密さ!映画看板を更に拡大すれば、田中絹代や原節子といった出演女優の名まで確認出来る。正に「昭和の仕事、手抜き無し」である。

井上泰幸は、特撮のパイオニアと言われる円谷英二のスタッフとしてキャリアをスタートさせ、円谷の怪獣映画を始め全作品に携わった。その技は職人肌でありながら、科学的、論理的、何処までもリアルを追求した。(上の写真の福岡の街の再現に当たっては、実際に博多の街を歩き、歩幅や敷石の枚数を記録し、一つ一つ設計図を引いて再現したという。)円谷の死後も、SF、ファンタジー、歴史、戦争映画など160作品のミニチュアセットに関わり、CG技術が確立する迄の日本映画を支えた。

|

| 精巧に造られた西鉄福岡駅、驚くべきはプラットフォームのベンチ、背もたれの上の小さな看板まで再現されている。 |

そして、彼の残した「CGがいくら発展しても、様々な表現方法を組み合わせなければ感動を呼べない。」と言う言葉には、現代のハリウッドの気鋭の監督たちも共感。彼は「タイコウ」と呼ばれ、今も熱いリスペクトを受けている。日本でもアニメ・実写映画の第一人者・庵野秀明も彼のこの言葉の信奉者だ。庵野の設立したNGO「アニメ特撮アーカイブ機構」で、井上の残した業績・テクニックの再評価、研究が進んでいるそうだ。私も詳しい技術はわからないが、CGばかりの映画は、どこかさびしさを感じてしまう。かつて日本お家芸と言われた特撮!その魅力を、世界のクリエーターたちに発信するべきだ。こうした企画展が世界中で開催されること願ってやまない。

|

| 右手前が若き井上泰幸監督、この場所はフォトロケーションで、私も特撮監督になった気分で撮影した。 |

ところで、井上泰幸、「タイコウ」には、もう一つ業界内での呼び名があった。「壊しの井上」だ。苦労して苦労して造り上げたミニチュアセットを、いとも簡単に未練無く徹底的に壊す演出を好んだそうだ、、、えっ、そうすると私が感動した「1956年の福岡の街」のミニチュアは?空の怪獣ラドンが壊し尽くしたはずじゃないか?、、、資料を読んで判明した。このミニチュアは、井上の愛弟子であった特撮研究所の三池敏夫が現代美術館のアトリウム空間に再現したのだ。背景画、ミニチュア制作は、それぞれ「令和の匠」たちが請け負った。正に「令和の仕事も手抜き無し」だ。これも本当に嬉しい。