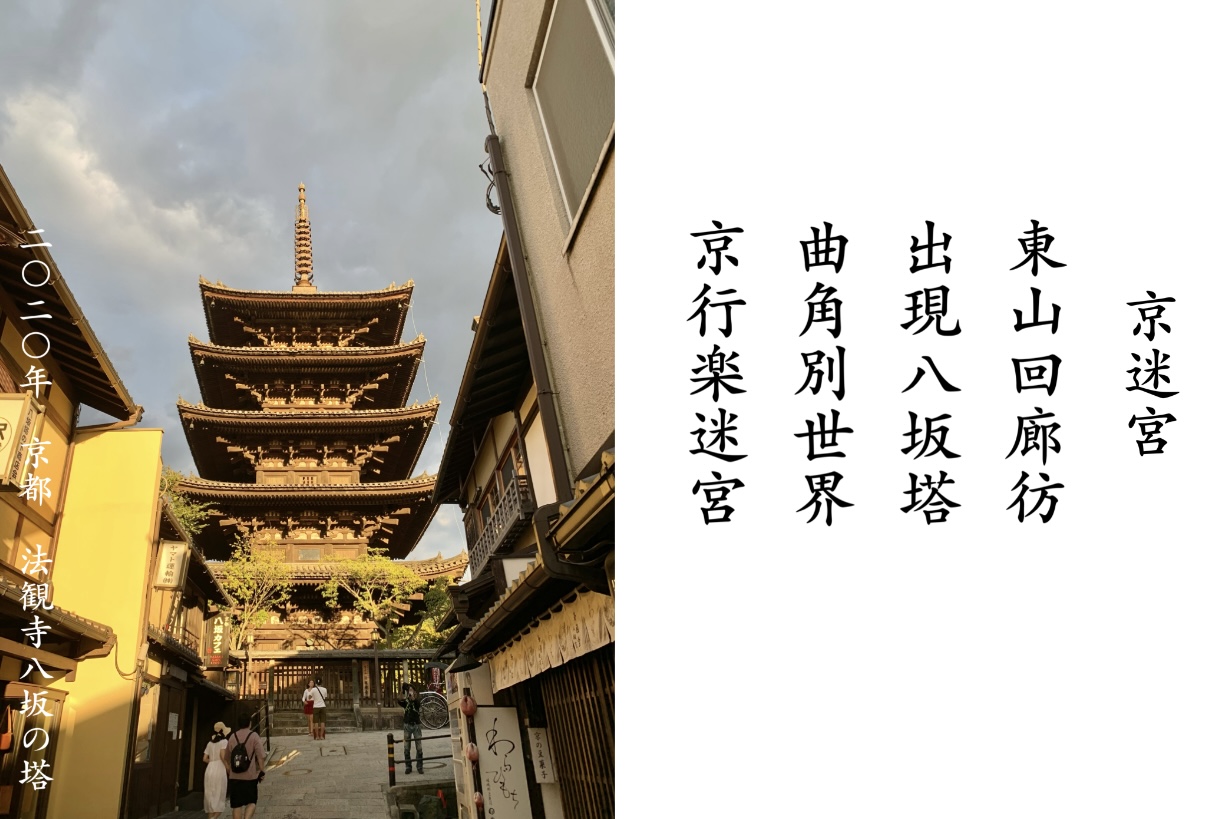

《写真漢詩》京都吟行シリーズ(20)四長、京のラビリンスを彷徨う。

京都の街は、平安京の大路小路による区割りが今も残り、「碁盤の目」と呼ばれている。したがって、通りの名称さえ覚えれば、観光客でも道に迷うことは無いとされている。でも、通りの名前を覚えるのは大変だ。殆どの通りが固有の名称を持ち、その数はかなりのものだ。

京都通の友人は簡単に言う。「童歌で覚えれば簡単ですよ。歌は色々ありますが『丸竹夷』がお勧めです。」

冗談じゃない。落語の「寿限無寿限無」ほどではないが、難しい。脳が柔軟な子供ならともかく、前頭葉が萎縮しつつある70歳目前の老人には、記憶するのは不可能に近い。今は童歌は参考情報として、地図とGPSを頼りにして歩いている。

その『丸竹夷』は、こんな感じだ。

|

| 上は「京都子ども情報館」の栞より、まだまだ続きがあるみたいだ。 |

ところで、冒頭の漢詩だが、私が「京都の街は迷宮(ラビリンス)だ」としているのは、通りの話ではない。もっと狭く、地割の内部にアクセスする「路地(「ろーじ」と発音)」や「図子(ずし)」のことだ。

「路地」の殆どは「袋小路」で通り抜け出来ない、一方で「図子」は通り抜けが可能、名前が付けられ地図に載っているのもある。道幅は人の擦れ違いが出来ないものから、車が本当にギリギリ入れるものまで様々だ。恐らくは私有地が殆どであり、通行人も自然と無言で通り抜ける。(声が聞こえるとドキッとする。)

その「路地」や「図子」が何故「迷宮(ラビリンス)」なのか?私の答えは明快だ。消えるのである。「前は此処に「路地」があったのに、、、」その「路地」が見つからないなんてことはしょっちゅうだ。

逆に、「こんな「路地」前から此処にあったっけ」てなことも、私にはよくある。そして素敵な隠れ家のような店に限って、そんな「路地」にあったりするから厄介だ。

こんなこともあった。会社の仕事で2泊3日の出張、京都に泊まった夜の出来事だ。最初の夜、同僚と別れた後、ひとり迷い込んだ「路地」の突き当たりに素敵なバーを発見!入店するとカウンターの向こうに京美人のママがいた。赤いドレスがお似合いだ。私を見て妖艶に微笑む、、、勧められるままに赤い色のカクテルを2、3杯、気持ち良く飲む。そして千鳥足でホテルに帰還、、、

翌日、もう一度その店へ行こうと捜すが、どうしてもその店が見つからない。散々歩いて、漸く此処だと見当をつけて、「路地」に入ると突き当たりには、小さなお稲荷さんの祠!小さな赤い幟も立っていた。

「うそ!貴方の創作でしょ?」そんな言葉を期待したが、家人の答えはそんな甘くはない。シビアだ。「飲み過ぎよ!もう二次会は禁止!」、、、思い出のラビリンスは呆気なく消えた。