《写真短歌》四長、「智恵子抄」に拘る。(福島吟行4)

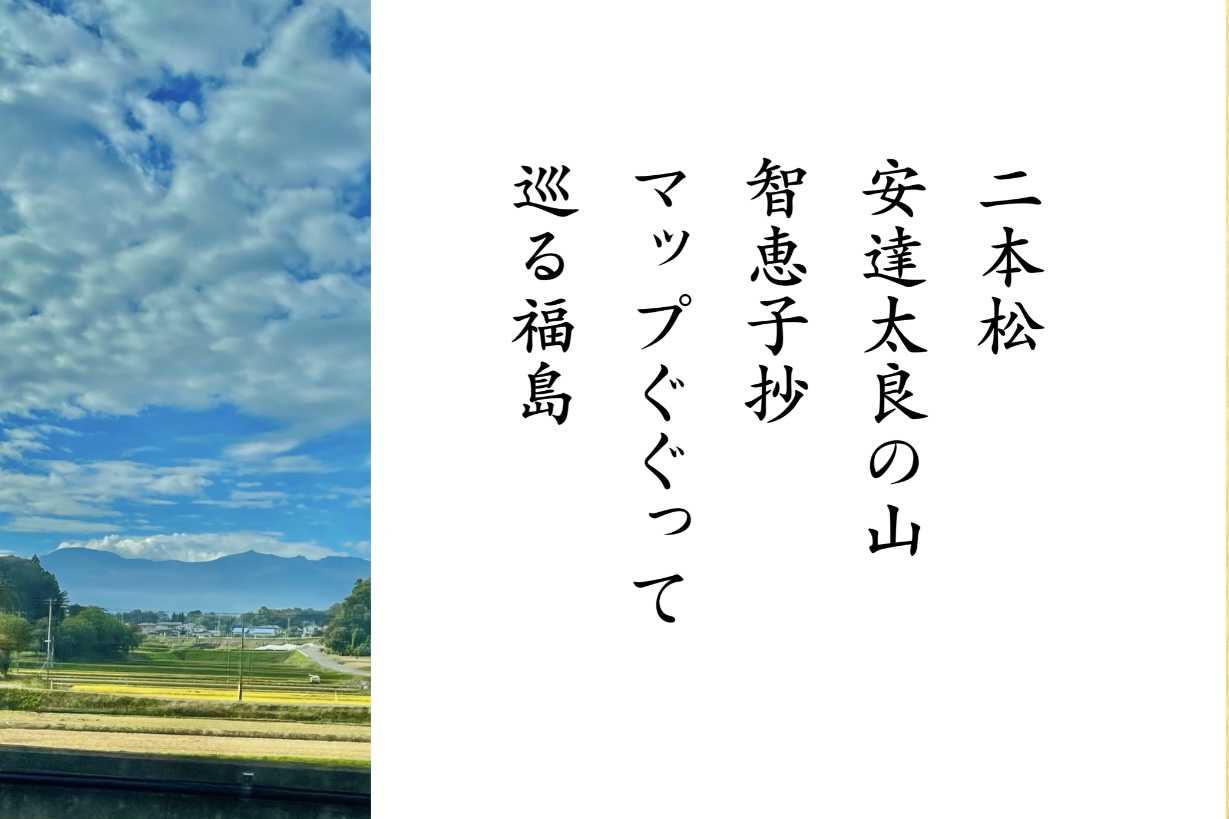

昨年秋、福島県を旅したとき詠んだ短歌だ。その日は、朝一で福島の美術館(※リンク)を訪ね。午後は会津へ行くために、新幹線やまびこに飛び乗った。右手の車窓に美しい山並みが見える。早速、グーグルマップで確認すれば、現在地は二本松市!するとあの山は安達太良山だ!「そうか、此処が高村光太郎の「智恵子抄」の智恵子の生まれ故郷か、今、私は智恵子が見た風景の中にいる、、、」と呟いた。

「智恵子抄」は、詩人で彫刻家の高村光太郎が、1941年に龍星閣から出版した詩集である。「智恵子抄」には詩29篇・短歌6首・散文3篇が収録されている、光太郎が智恵子を知ってから、智恵子の死後も智恵子のことを思って暮らした30年の間に、智恵子に関し創作した作品が収められている。勿論「智恵子は、東京には空がないと言う、本当の空を見たいと言う、、、」で有名なあの「あどけない話」の詩も収録されている。

|

| 東北新幹線の車窓より |

この「智恵子抄」、詩集として文学の世界で「金字塔」であることに誰も異論はない。でも「智恵子抄」、実は法律の世界でも有名な詩集なのだ。1965年、光太郎の没後、この詩集の編集著作権(作品の著作権は勿論光太郎にある)を出版社・龍星閣が主張、編集著作権も光太郎にあると主張する遺族(相続人)と裁判になったのである。何と28年に及ぶ長期裁判となり、1993年最高裁判決で、遺族側の勝訴となった。

争点となった編集著作権については「単に編集方針を示したり、編集に関わった程度では著作者とは認められない、詩集などの場合は、素材の選択(どの詩を詩集に入れるか)が重要。この場合、素材の選択は、最終的には高村光太郎がしているとした。」

|

| 東北新幹線の車窓より |

私はこの判決が不満である。そもそもこの程度の判決で、何故28年の長期裁判になったのかが第一の不満だ。そして結果論だが、争点は「誰が素材選択したか」ではなく、別のところにあった気がするのだ。私は争点にすべきは「『智恵子抄』というタイトルを誰が決めたか」だった気がする。おそらくは高村光太郎が「智恵子抄」とつけたのだろうけれど、もし万一、龍星閣が「タイトルは智恵子抄ってのは如何でしょうか」と提案していたとしたら、、、

「智恵子抄」は、光太郎の死後、何度も舞台になり、映画になり、テレビドラマとなった。それらのタイトルは皆「智恵子抄」だ。詩集と違い自由に「智恵子の〇〇」とか「光太郎と智恵子」とかつけてもよさそうだが、皆、タイトルは「智恵子抄」に拘った。客の入りが違うのだ。「智恵子」に「抄」を付けただけだが、キャッチーなのだ。「女性のファーストネーム」と「抄」というのが、妙にキャッチーなのだ。タイトルは大事だ。

実際の智恵子は、精神を病み気の毒な晩年だった。でも最愛の夫が自分の生きた記憶を詩集にしてくれた。そして「智恵子抄」のタイトル!一番喜んだのは智恵子だろう。

会津に着くと、此処も空がとても広い。智恵子の言う「本当の空」である。思わず智恵子に、イイね👍を入れた。