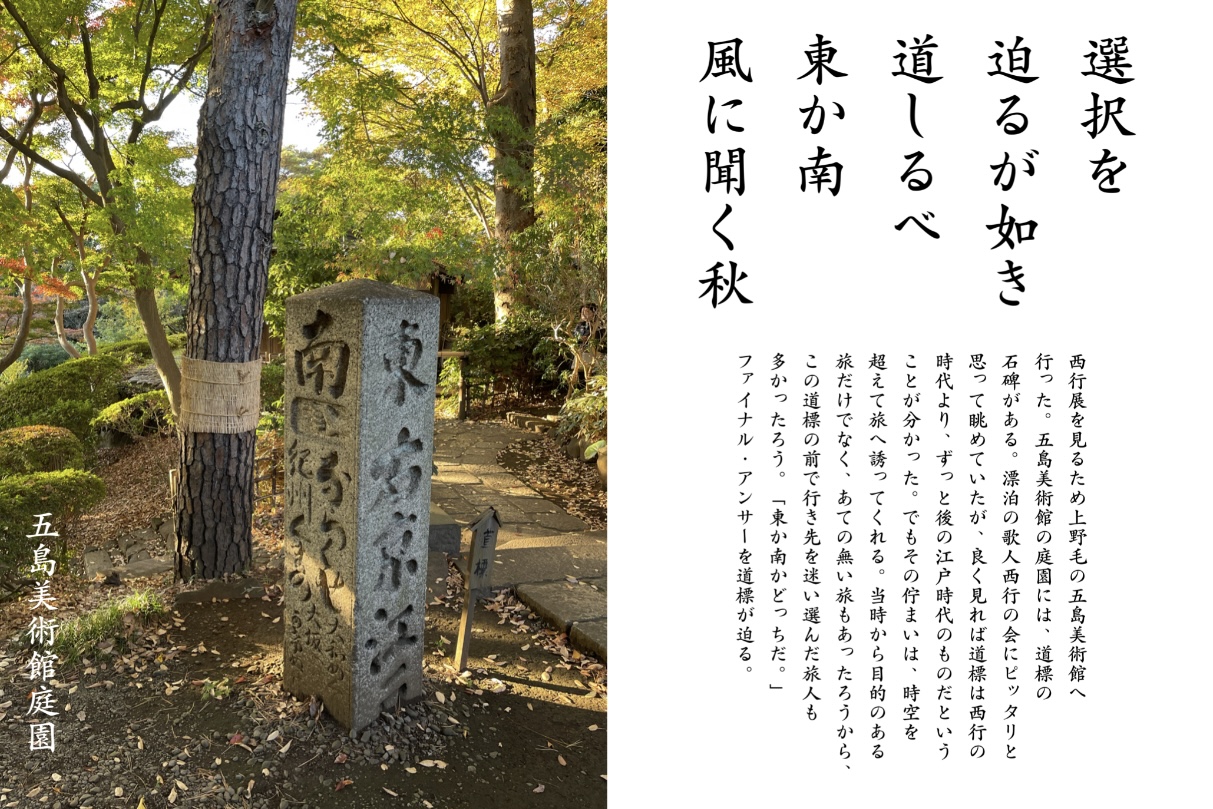

《写真短歌》四長、上野毛で「漂泊の流儀」を語る。(五島美術館・1)

世田谷区上野毛の「五島美術館」の庭園である。昨年の12月、企画展「語り継がれる漂泊の歌詠み 西行」を見るために訪れた。「漂泊」、意味は「所を定めず彷徨い歩くこと」「さすらうこと」だ。この言葉に憧れて旅に出て、「漂泊の人」と呼ばれる文化人は西行だけではない。文学界では種田山頭火、松尾芭蕉、中国では杜甫もそう呼ばれている。美術界では円空、木喰上人、山下清もそうだろう。

でも、私は彼らは皆んな純粋な「漂泊の人」ではないような気がする。何故なら、彼らは行き先を定めず(芭蕉は定めていたかな?)歩いてはいるが、それぞれ目的はあった。詩や短歌や俳句を残すこと、紀行文を残すこと、木像や絵画を残すこと等々である。そして皆、素晴らしい成果物を後世に残している。

|

| 五島美術館庭園 |

本当に純粋な「漂泊の人」と言えば、私の中では、この人で決まり!映画「男はつらいよ」の寅さんである。寅さんは、何か成果物を残そうとしていた訳ではないだろう。マドンナに失恋した結果、「漂泊の旅」に出てしまうのである。「男はつらいよ」シリーズは48作られた。私は大ファンで恐らく全作品を観ていると思うが、このシリーズ全作品に通底するテーマと言えば「漂泊と定住」だろう。毎回、頗る愛情に溢れた葛飾柴又の人たちに囲まれて、今回はいよいよ寅さんも柴又に定住するかと思わせる。しかし、結局は寅さん「漂泊の旅」に出てしまうのである。これはもうお約束だ。本物の「漂泊の人」である、、、

|

| 五島美術館庭園 |

さて、此処でもう一度、冒頭の短歌に戻りたい。解説文には西行云々書いているが、やはり私の心は寅さんだ。東か南、右か左、寅さんも悩む瞬間あったに違いない。そんなとき寅さん、どうやって決断したのか?短歌では「風に聞く」としたが、どうも寅さんは違うみたいだ。「風なんて目に見えないぜ!」図書館で借りたDVDディスクの表紙の寅さん、妹さくらに聞かれて呟いた。

そうか、寅さんは「雲」を見て決めるみたいだ。「ただ、それだけのことよ」。寅さんの「漂泊の流儀」である。カッコイイ!