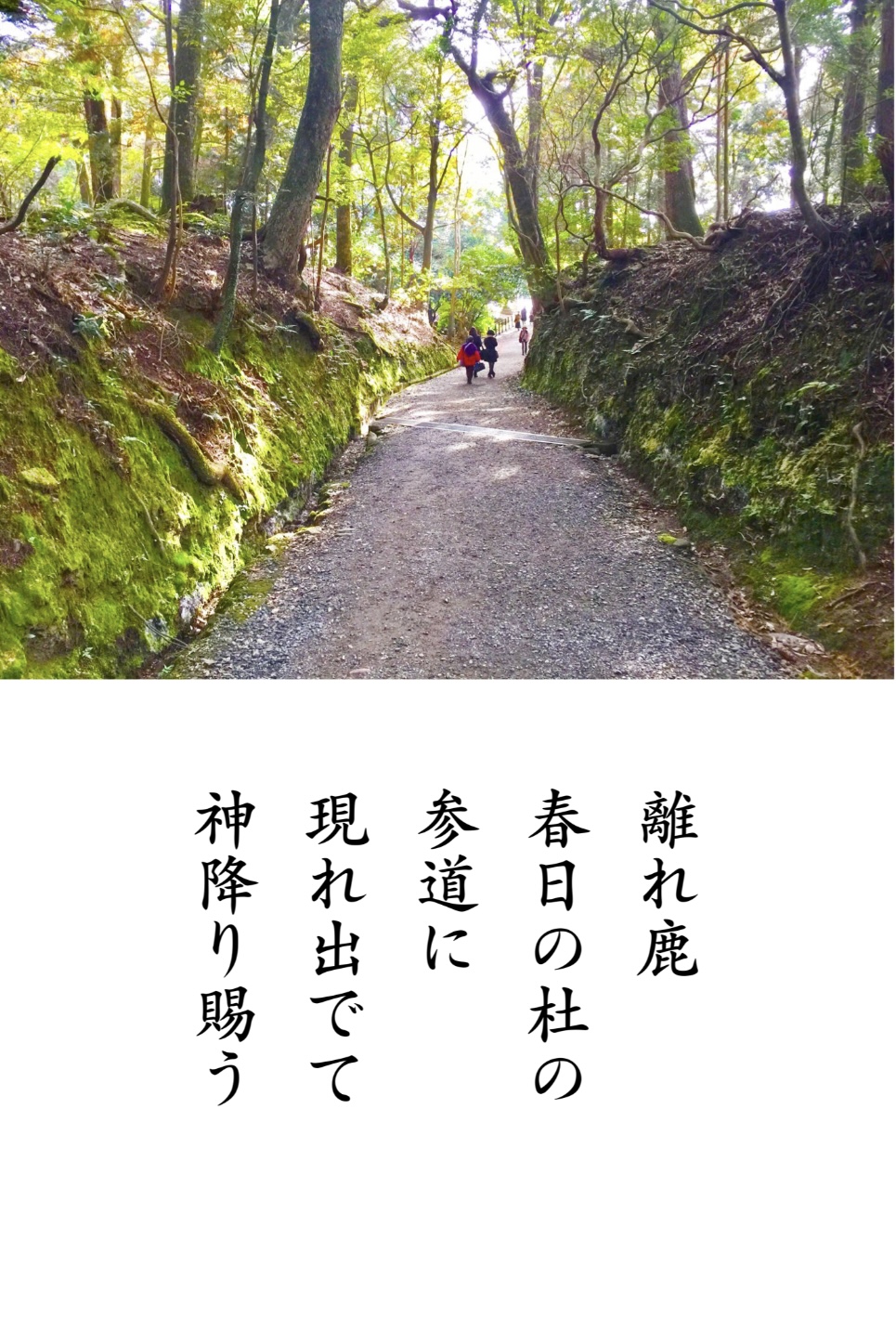

《写真短歌》四長、神鹿と邂逅す。(飛鳥・大和路シリーズ10)

奈良・春日大社の参道だ。短歌の中に鹿が出てくるのに、写真に写っていないじゃないか?とのご批判は甘んじて受けたい。鹿を見つけてカメラを向けたら、その瞬間、鹿は消えたのである。流石!春日大社の鹿!これこそ「神鹿(しんろく)」である。

奈良公園(元々は、興福寺・春日大社の境内)の鹿は、2021年現在、全体で1105頭、内訳はオス鹿217頭、メス鹿806頭、子鹿82頭という構成だ。(このオス・メス比率なら、オス鹿は皆モテるのか?と思ってしまうが、そんなに甘い世界ではないようだ。)

鹿たちの総数は、このところ1000頭前後で安定している。対人関係も修学旅行のマスコットとして人気者で平和である。しかし、ここに至る道筋は決して平坦ではなかった様だ。

|

| 離れ鹿(オスの子鹿は成長すると、ある時期、群れから離れる) |

春日大社が創建された8世紀から江戸時代まで、春日大社を氏神とする藤原氏は鹿たちを、神の使いとして崇拝して来た。自分たちも神社参拝途中で鹿を見ると、わざわざ輿から降りてお辞儀をしていた。徹底的に鹿を大事にし、近隣の民にも崇拝と保護を強いた。それも半端ではない。幼い子が石を投げてそれが鹿に当たり、鹿が傷を負えば大変だ。子供は縄で縛られて、奈良の街を引き回されてた上に、斬首処刑された。家族・親戚も連帯責任で家を焼かれ、遠方に追放されたという。徳川綱吉の生類憐みの令よりも残酷だ(やはりお犬様より神鹿は偉いのか?)。

|

| 鹿の装束した人たちの神楽?春日大社境内 |

一方で甘やかされた鹿は、どんどん凶暴化。畑を荒らし、角で人を殺傷するトラブルも頻発する。もう人と鹿との共存は不可能と思われたそのとき、、、江戸から名奉行が奈良へやって来る。大岡越前でも遠山金四郎でもない、奈良奉行・溝口信勝である。彼はそれまでの極端な鹿保護政策を転換、人と鹿との共存を試みる。人と鹿とのトラブルは裁判(本当だ)として公平なお捌きをした。人を傷つけていた鹿は角を伐った。イヨッ!名奉行!(因みに、この「鹿の角伐り」は制度化され現代まで続いている。)

その後、太平洋戦争中、戦後、食糧事情が深刻となると、今度は人が鹿を襲う事件が頻発した。奈良公園の鹿は総数79頭まで激減した。考えれば、西洋では鹿はジビエの中でも珍重されている。この間の状況はあまり記録に残っていないが、私は春日神社の神様も食糧事情を鑑み、免罪されたと思う。食糧事情が改善すると、鹿の数も急速に改善した。

|

| 黄昏時の奈良公園・春日大社参道 |

以上が奈良公園の鹿と人間の共存の歴史だが、2023年1月、奈良の人々に特別な知らせが届く。福島大学、山形大学、奈良教育大学の合同研究で、紀伊半島に生育する鹿のうち、奈良公園の鹿だけが、独自の遺伝子集団を形成していることを明らかにしたのだ。

これは1000年以上もの間、奈良の人々が、春日大社の主神タケミカヅチの使いとして、奈良公園の鹿を保護し続けた結果に他ならない。奈良公園という特別な空間が、この独自の遺伝子集団を長期間維持したのだ。

「やはり、奈良の鹿は、他とは違う特別な鹿!神鹿!だった。」ことが遺伝子学的にも証明された。奈良の人々の感慨は格別だろう。(カメラを向けると消えるのも、神鹿ならば、有り得る話だ。)