《写真漢詩》四長、「晩夏」に詩人ユーミンの真骨頂を見る。(ユーミン②晩夏)

|

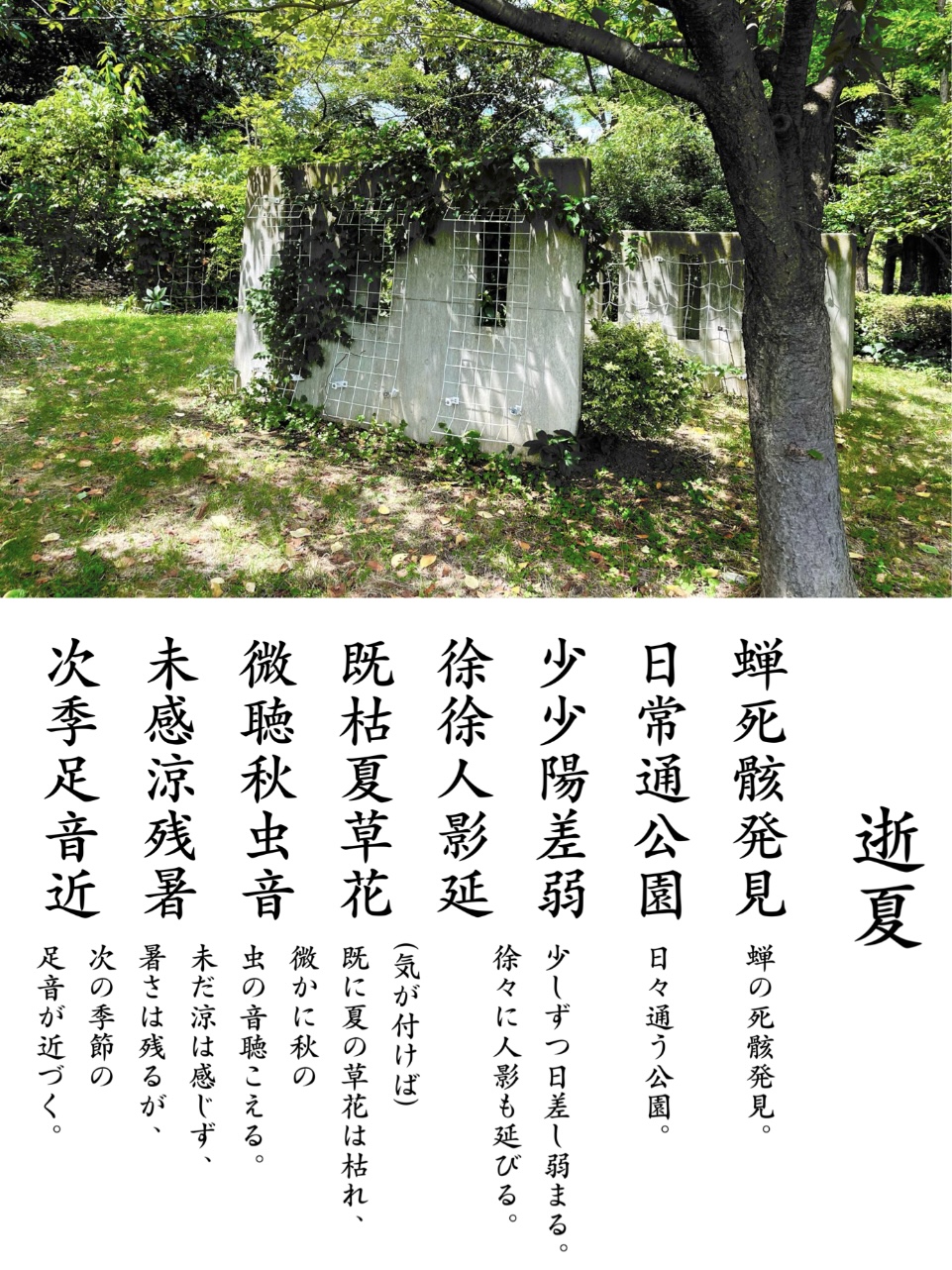

| 写真は江東区・木場公園 |

漢詩のタイトルの「逝夏」は「夏が逝く頃」の意で、二十四節気の「処暑」を過ぎた8月23日から9月1日までくらい、そう「晩夏」とだいたい同じ期間を指しているつもりだ。

この漢詩、言うのも恥ずかしいが、詩草を書いていたとき、恐れ多くもユーミンの名曲「晩夏」を意識していた(意識?単に思い出しただけだ)。

ユーミンの「晩夏」!、荒井由実としてリリースした最後のアルバム「14番目の月」の10曲目(最後)の楽曲である。少しアンニョイな感じで始まり、いつもの透明感あるサビに繋がるメロディラインは流石だ。しかし、私はこの曲に関しては、圧倒的に詩の素晴らしさに魅了される。

ユーミンの作詩の源泉が「フランス文学」と「絵画」にあることを、前に本人のインタビュー番組で聞いた。美大受験のために通ったお茶の水の美大予備校やアテネフランセ?で培われたそうだ。

|

| 軽井沢・近衛文麿別荘 |

私は楽曲「晩夏」に、その二つ源泉から滲み出た何かを感じる。フランス文学については、私は全くの素人だ。でもユーミンが耽溺したのが、シャンソンの名曲「枯葉」の作詞でも有名なジャック・プレヴェールと聞けば、「晩夏」には「枯葉(こちらは晩秋)」と同じフランスの香りが滲み出ている気がする。(完全な決めつけ、思い込みだが、、、)

「絵画」について、もう明白だ。「晩夏」!、それは大地が色づき出す秋の前の、凡人には色彩を感じることが難しい季節だ。それにも拘らず、ユーミンは「夕焼けを吸って燃え立つ葉鶏頭」」「空色は水色に、茜は紅に」「藍色は群青に、薄暮は紫に」「深いしじまに輝き出す」と、次々に絵画の源泉から滲み出た色彩を連ねている。それもこの上ない美しい日本語を紡ぐことによって、、、

ユーミンより1つ歳下の竹内まりやが、ラジオ番組で「『晩夏』は美大出身のユーミンにしか書けない曲」!と絶賛した。有名な話だ。素直にそして一言で「晩夏」を解説してしまった竹内まりや!こちらも只者ではない。

|

| 富山県南砺市の田園地帯 |

ここ迄書いて、もう一度、自分の漢詩を読む。「色が無い!」「色が枯れている!」やはり凡人がユーミンを意識するなど、恐れ多いことだ。