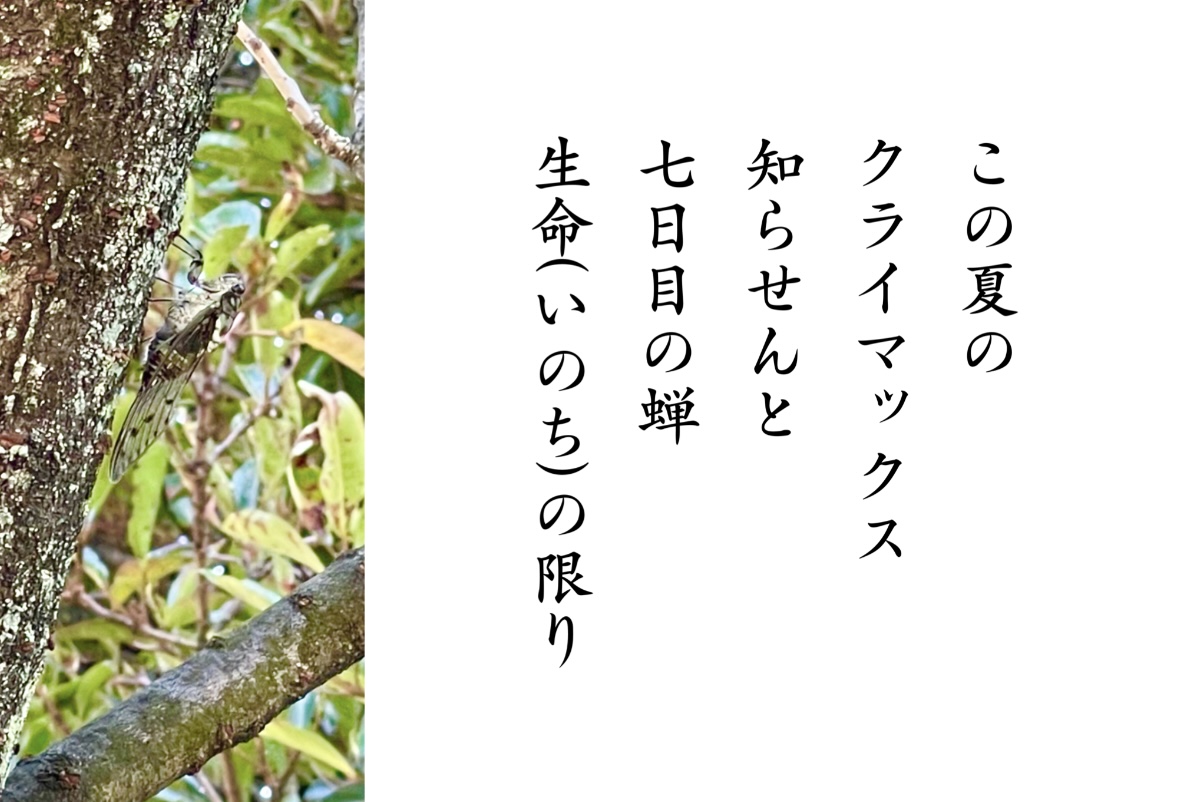

《写真漢詩・短歌》四長、蝉時雨に降られながら「八日目の蝉」を読む。

蝉である。かなりの音量で鳴いている。唯、私は「蝉時雨」という表現を思い出す。連想するのは藤沢周平の小説「蝉しぐれ」であり、松尾芭蕉が山形・山寺で詠んだ「岩に染み入る蝉の声」の俳句だったりする。読書の邪魔にはならない。寧ろ自然のBGMだ。

蝉の一生を小学校低学年に聞いたときは泣いた。7年間地中で暮らし、地上に出たら7日間で死ぬという。あまりにも悲しい一生だと思った。「僕が蝉なら、ずっと地中で暮らし続ける。絶対に地上になんかに出るものか!」と、意味もなく宣言した。(でも、友だちと蝉採りには出かけた。矛盾している。)

中学生になって蝉に関する知識は少し増えた。蝉は地上に出た7日間の間に、オス・メスが交尾し子孫を残す。そして蝉で鳴くのはオスだけ。オスはメスに自分を選択して貰うために、必死に自らをアピールするために鳴くのだと知った。そうなると微妙だ。「交尾し子孫を残すためなら、地上に出るしかないのか、、、」と究極の選択を迫られた蝉のオスの身になって考え、悩んだ。

そして、老年を迎えた最近、角田光代の原作の小説を映画化した「八日目の蝉」を観た。観る前は、三島由紀夫の戯曲「十日の菊」と同じように、「八日目の蝉」というタイトルの意味も「期日を過ぎたら、何にもならない、どうにもならない。」ということかと勝手に思っていた。

しかし、映画を見ると、どうも違う様だ。もっと深い意味があるみたいだ。でも、映画を観ただけではズバリは分からない。気になる。ネット検索してみたが、ズバリ判明ということにはならない。どうも、原作者・角田光代は「小説では『母性』を描きたかった。」ということ以外、「八日目の蝉」の意味するところを話していないようだ(私の検索能力の問題かもしれないが)。そこは読者・視聴者に委ねているのかもしれない。

でもネット検索の中で、私にとって新たな発見があった。どうも、蝉のオスは地上に出て7日間で死ぬが、メスは8日以降も生きるようだ。成程!少なくとも「八日目の蝉」はオスではない。メスのことだ。だから角田光代は「描きたかったのは『母性』」と言ったのだ。少し答えに近づいた気がした。

しかし、もっと深いところは、小説を読み込むしかない。私は文庫本を持って、蝉時雨降る夏の仙台堀の森へ出かけた。読んでもきっと分からないだろうなという予感もあった。でも、それはそれで良い気がした。取り敢えず漢詩は出来た。

上の文章や漢詩ではカッコつけて、読書に集中しているのを装っているが、実は少し気なっていた。私の頭の上で今鳴き競っている蝉のオスたちは、地上に出て何日目なのだろうか?と、、、同性としては、気になるところだ。