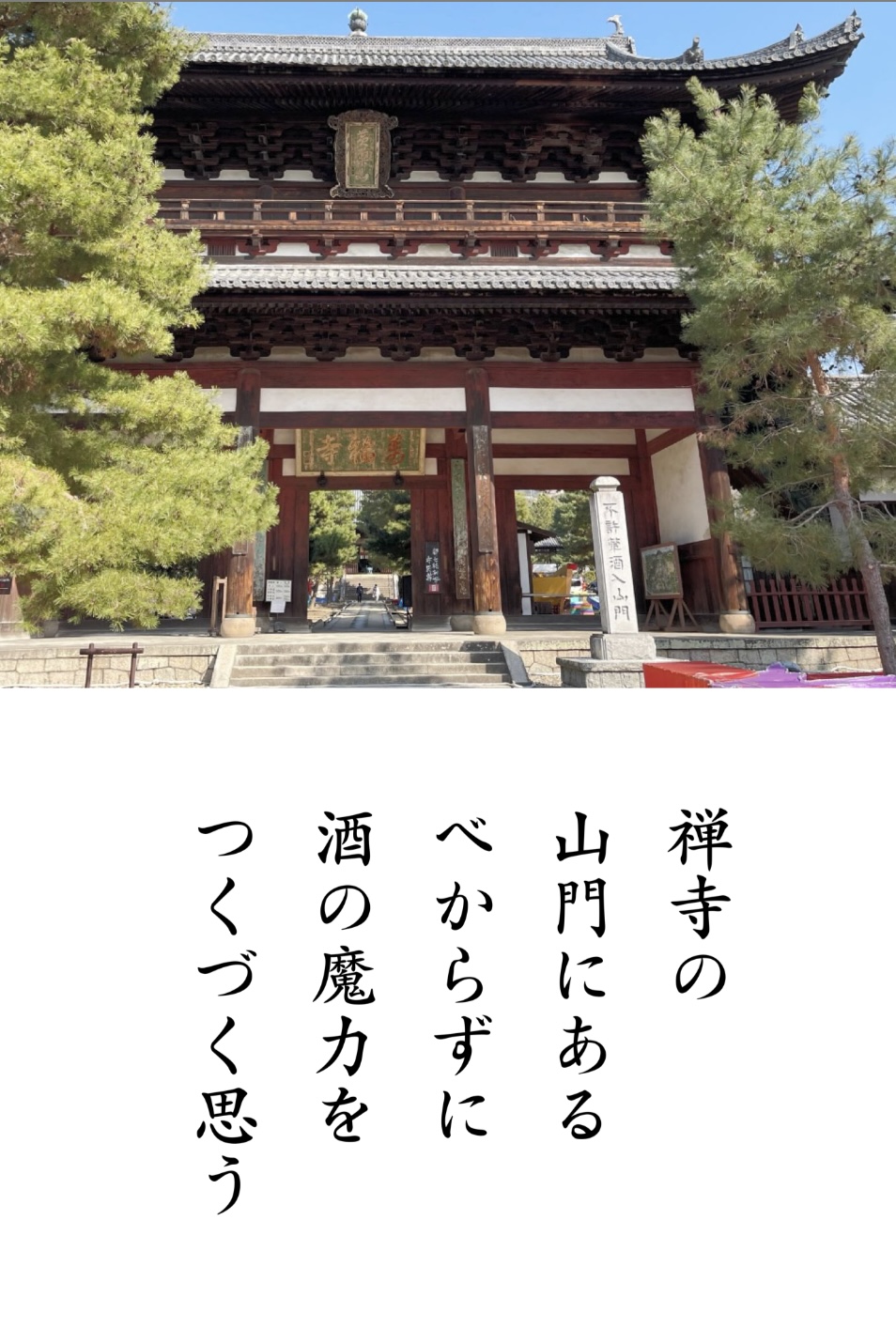

《写真短歌》京都吟行シリーズ(17)四長の「不許葷酒入山門」論

仏教は、イスラム教と同じく飲酒は禁止だ。実際日本以外の仏教国では、僧侶の飲酒は禁止されている。しかし、日本では全く守られていない。それには日本仏教界独特の理由もあった。「神仏習合」だ。「神仏習合」とは、日本土着の神道と外来の仏教が融合した宗教現象で「神仏混淆」とも言われている。その中で、神道に於いて神聖で、神事に欠かせないお神酒を、寺の僧侶も嗜むようになっていった。でも、少しきまり悪さ、後ろ暗さはあったようで、お酒のことを、わざわざ「般若湯」と言って飲酒を楽しんでいたようだ。

|

| こちらは、東京・世田谷区上野毛の「五島美術館」の庭園、創設者五島慶太が何処から移築した山門前の石柱にも「不許葷酒入山門」の文字がある。 |

そう言えば、私の小さなとき、法事後の宴席でお坊さんが「これは、これは般若湯ですな」とか言ってビールとか、日本酒を美味しそうにたらふく飲んでいた。子供心に「ハンニャトウってなんだ。どう言う字を書くのか?やはり坊さんは難しいことを言うな」って感心していたが、禁止されているものを飲む言い訳だったようだ。

「般若」とは、仏教用語で「智慧」のこと、「湯」をつけて「智慧の湯」だ。(熱燗だな?)よく考えたものだ。飲めば賢くなりそうだ。私も毎晩欠かさず飲んでいる。

|

| 萬福寺門前、普茶料理(精進料理)の老舗「白雲庵」 |

そして、ここからは蛇足だが、山門へ持ち込み禁止のもう一つの物「匂いの強い食材」についてだ。こちらの持ち込み禁止はお酒より守られているかもしれない。お寺で食される「精進料理」では「匂いの強い食材」は使用されない。ニンニクもニラもネギもだ。香辛料も使用しない。

そうか、ちょっと残念な気がする。実は私、精進料理に期待している。インバウンド観光の目玉の一つとしてだ。精進料理!中国伝来の調理法だが、日本人の工夫の中で進化して来ている。植物性の食材だけで、肉や魚に似せた外観や食感を実現するのは匠の技だ。精進料理ならベジタリアンにも、ハラル食材しか食さないイスラム教徒にも喜ばれるはずだ。でもちょっと味のインパクトに欠ける。

そこで提案だ。精進料理にニンニクやニラやネギ、香辛料も植物由来のものはOKにすると言うのは如何?「精進料理に、より『精のつく(進む)』、ニンニクやニラを使ったメニューを加えます」ってのは如何?ベジタリアンもイスラム教徒も文句無し!ここは「智慧」の絞りどころだ。

|

| 萬福寺の境内、巨大木魚の影に、「まんぷくカレー」の文字が見える。カレーも香辛料、持ち込み禁止のはずだ。萬福寺は私の提案を先取り!革新的だ。 参考. 京都吟行シリーズ(5)萬福寺で精進する。(※リンク) |