《写真漢詩》四長、函館と「らんまん」の縁を知る。(函館吟行シリーズ2)

|

|

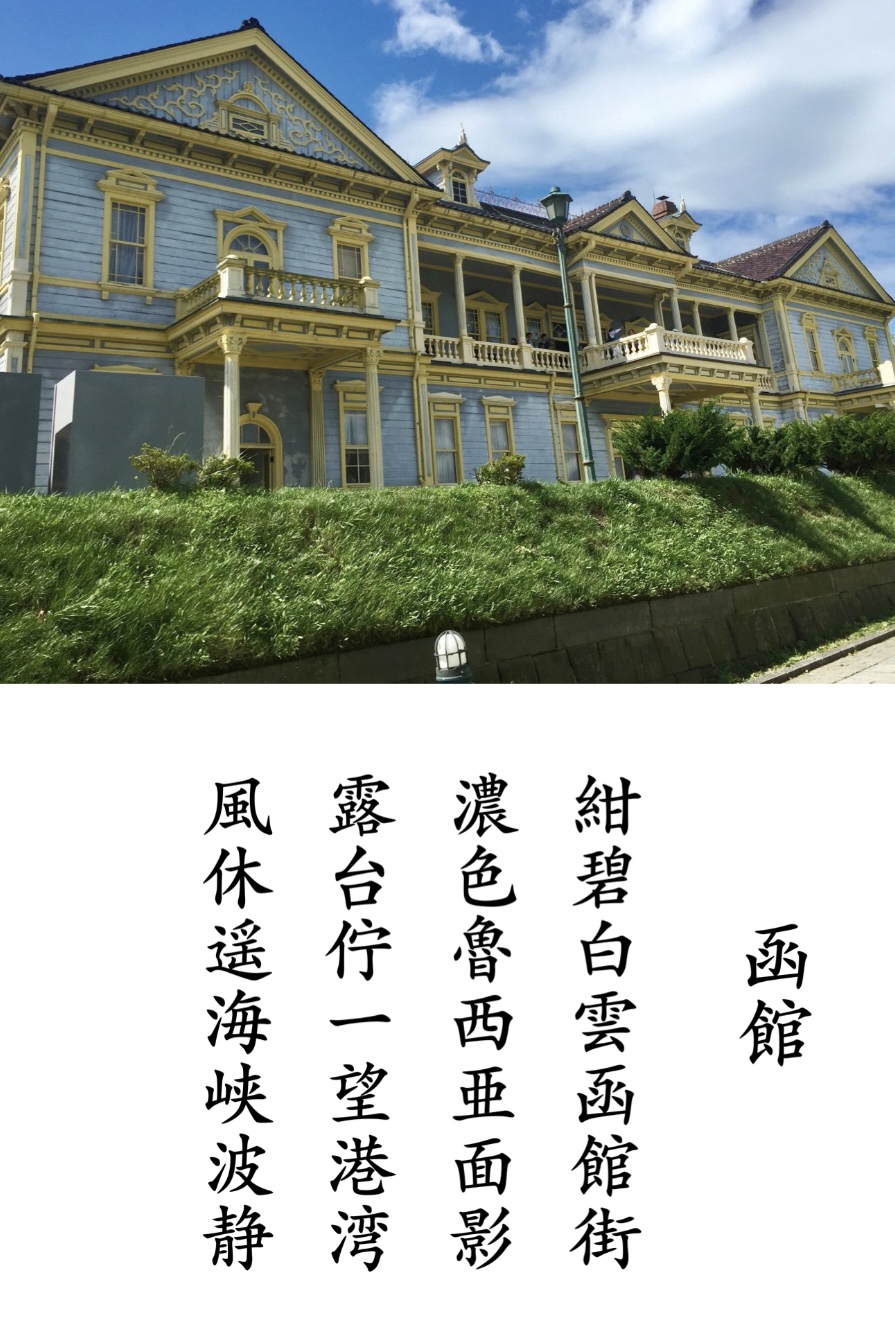

| 写真は旧函館区公会堂 |

1858年、日本で最初のロシア領事館が開設された。英米が函館には貿易分野に限定して領事館スタッフを配置したのに比して、地理的に近く、鎖国時代も水面下の行き来があったロシアは、政治経済、海軍、科学技術、医療等々、多くの専門スタッフを領事館に常駐させた。ロシア海軍を中心にロシア船の入港も頻繁だった。江戸で桜田門外の変のあった1860年には、ロシア正教会の聖堂まで建立された。(函館ハリストス正教会、初代宣教師はニコライ、彼は後に東京に移り、神田駿河台にニコライ堂を創建する。)

|

| 函館ハリストス正教会 |

領事館と地元の人たちとの交流も盛んで、ロシア料理や洋服の仕立て、写真術なども領事館スタッフを通じて、函館の街に根付いて行った。

旧函館区公会堂にあったパンフレットを眺めていたら、領事館開設当時の領事館スタッフの中に、今年の4月以降、よく耳にする名前を見つけた。「マキシモヴィッチ」だ。NHKの朝の連続テレビ小説「らんまん」で、名前だけは頻繁に登場した植物学者、植物学会の世界的権威だ。

どのくらいの権威かと言えば、もう超絶対的権威だ。何しろ当時は、世界各国で新種と思しき植物を見つけても、マキシモヴィッチの元に標本を送り、彼に認めれなければ新種とならず、学名も付けられなかったのだ。らんまんの主人公「牧野富太郎博士」も800点もの標本をロシアの彼の元へ送っている。そしてマキシモヴィッチが亡くなり叶わなかったが、牧野富太郎は、彼の元で学ぶため訪露を企図していた。

そうか、そのマキシモヴィッチが函館にいたのか。調べれば彼は20代のとき、3年5ヶ月も領事館付き植物学者として、函館周辺の植物の採集・調査をしていた。日本は彼にとって、思い出も愛着もある土地だったのだ。そして牧野富太郎が訪露するにあたって、マキシモヴィッチとの仲介を依頼したのは、その頃、函館から東京へ移って来たニコライだったそうだ。

NHK朝ドラ「らんまん」、植物学の世界を非常に丁寧に、リスペクトを持って描く久々の秀作だった。でも、私は牧野富太郎とマキシモヴィッチとの、ロシアとの関係だけは、やや唐突で、腑に落ちない感じ(何故、そんなにも日本や富太郎に関心を持っていてくれたのか?)がしていた。それが、植物学者マキシモヴィッチや宣教師ニコライの函館での生活、活躍を確認して、腑に落ちた。全てが繋がった。

日本植物学黎明の影に「函館」あり、NHK朝ドラ成功の影に「函館」ありだ。やっぱり「函館」は侮れない。